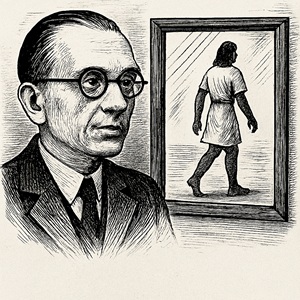

कर्ट गोडेल का तार्किक दर्पण: कुछ सत्य नंगे पाँव चलते है

अनिश्चयता हमें उलझन में डाल देती है, निश्चयता हमें सुकून देती है । पिछले लेख में हमने देखा कि विख्यात गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट की ‘निश्चयता’ की धारणा ने सत्य का अखंड और अनन्त रूप किस तरह एक काल्पनिक होटल और बस के माध्यम से अभिव्यक्त किया, जो नैतिकता की दृष्टि से भी सफल कहा जा सकता है, किन्तु एक अन्य दार्शनिक कर्ट गोडेल अपने ‘अपूर्णता’ के मॉडल को कैसे सफल बनाते है. हर बार की तरह इन दार्शनिक गुत्थियों को हमारे लिए आसान बना रही हैं.

कर्ट गोडेल का तार्किक दर्पण: कुछ सत्य नंगे पाँव चलते है

डॉ मधु कपूर

डेविड हिल्बर्ट के विपरीत महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ कर्ट गोडेल (Kurt Gödel - 1905-1978) का उद्देश्य यह दिखलाना है कि सत्य को प्रमाणित करने के लिए यद्यपि तर्क की आवश्यकता होती है, पर कुछ सत्य ऐसे भी होते है जिन्हें तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि उन सत्यों को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़े तो एक अनंत श्रृंखला का सिलसिला चलता रहेगा —जिसे अनवस्था दोष कहा जाता है । अतः ऐसे सत्यों को वे स्वतः प्रामाण्य कहते है । उदाहरण के लिए “मुझे दर्द हो रहा है,” यह अनुभव किसी अन्य प्रमाण से नहीं वरन पीड़ित व्यक्ति को स्वतः ही ज्ञात हो जाता है । यह ज्ञान तब तक सत्य माना जाता है, जब तक कोई इसे खंडित न कर दे कि ‘वह बहाना बना रहा है’ । अर्थात ऐसा ज्ञान अपने सत्य होने की पुष्टि स्वयं करता है—उसे किसी बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह दीपक अपने प्रकाश से स्वयं को और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, उसे किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती है ।

यहाँ एक कहावत का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा ‘दीपक तले अँधेरा होना’—इसके तहत ही गोडेल का सन्दर्भ उठाना बाजिव होगा । उनके Incompleteness Theorem के सिद्धांत ने मानो एक तहलका सा मचा दिया और प्रचलित विश्वास को धक्का भी दिया कि तर्क के द्वारा सभी ज्ञान को सत्यापित नहीं किया जा सकता है । उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यवस्था कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके कुछ सत्य ऐसे होते हैं, जो उस व्यवस्था के अन्दर से प्रमाणित नहीं किये जा सकते है। सिर्फ गणित ही नहीं कानून, राजनीति और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है । जैसे मनुष्य की बुनियादी पहचान जिस लिंग, जाति, आधारकार्ड इत्यादि के द्वारा की जाती है, वह सामाजिक मानदंडों की व्याकरण के लिए पर्याप्त नहीं होता है । कोई व्यक्ति ऐसा सत्य जी सकता है, जो उसके ‘होने’ की प्रक्रिया को जन्म देता है, पर समाज उसे पहचान ही नहीं पाता है । यद्यपि गोडेल तर्कशास्त्र का खंडन नहीं करते हैं, पर उनके प्रमेय तर्क के किनारों को छूते हुए निकल जाते हैं—जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता, पर वे अज्ञात भी नहीं रहते हैं ।

गणित और तर्क दोनों ही एक पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली का दावा करते हैं, जिसमें सब कुछ स्पष्ट और नपा तुला होता है । दृष्टान्तस्वरूप तर्कशास्त्र में हर पदार्थ का लक्षण इतनी गहराई से किया जाता है, जिससे उस पदार्थ को सटीक रूप से पहचाना जा सके । उसकी सीमाओं का बंधन ऐसा होता है कि कोई भी अवांछित तत्त्व उसमें प्रवेश न कर सके । उदाहरण के लिए जब हम मनुष्य का लक्षण करते है तो उसे सिर्फ ‘मनुष्य एक प्राणी हैं ’ ऐसा नहीं कहते है क्योंकि मनुष्य के अलावा भी पशु पक्षी, वृक्षादि भी प्राणी है । अतः मनुष्य की परिभाषा ‘विवेकशील प्राणी’ के रूप में की जाती है, जो उसे सभी इतर प्राणियों से पृथक कर देती है। इसके बावजूद जो मनुष्य विवेकशील नहीं होते है, उन्हें इस परिभाषा के अंतर्गत लेने का क्या उपाय है ?

दैनिक जीवन में भी हम पूर्णता की खोज करते हैं — पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, पूर्ण नियंत्रण। लेकिन गोडेल का कहना है कि सभी व्यवस्थाओं में कुछ अंध-बिंदु होते है, जो अनकहे सत्य रूप में छिपे रहते है । इसलिए जीना अपूर्णता को स्वीकार करना है—असफलता के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के रूप में । जीवन में विरोधाभास है, पर उन्हें सत्य रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । उन्हें त्रुटियाँ समझकर सुधारने की कोशिश करना व्यर्थ है ।

गोडेल के Incompleteness Theorems ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यवस्था पूर्णतः सुसंगत नहीं हो सकती। हर प्रणाली में कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो उसी प्रणाली के भीतर प्रमाणित नहीं किए जा सकते। जैसे दीपक का तला उसके प्रकाश से वंचित रह जाता है, पर उसका ‘होना’ स्वतः प्रामाण्य है । क्योंकि वह तो दीपक के प्रकाश के टिकने का आधार है । वेदान्त में जब हम ब्रह्म का निर्देश ‘अवाङमनसगोचर’ कह कर करते है तो इसका अर्थ है कि एक ज्ञाता खुद को कभी ज्ञाता के रूप में नहीं जान सकता है, खुद को जानने के वक्त वह ज्ञेय बन जाता है, लेकिन ज्ञाता रूप में अज्ञेय ही रह जाता है ।

उनके अनुसार किसी भाषा की कुछ निश्चित वर्णमाला होती है, व्याकरण के नियम होते है, उसके आधार पर भाषा की रचना की जाती है । ‘राम विस्तर पर लेटा है’, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सटीक है, पर ‘शनिवार विस्तर पर लेटा है’, ऐसा कहना भाषा की व्यवहारिक संरचना में रूकावट पैदा करता है । सिर्फ शब्दकोश के सहारे तथा व्याकरण के नियमों के सहारे वाक्य रचना नहीं की जा सकती है, जीवन में उसका प्रयोग देखना भी आवश्यक होता है । भर्तृहरि कहते है जिस तरह खंड खंड पदों और अक्षरों को जानकर हम संपूर्ण वाक्य के अर्थों को ग्रहण नहीं कर सकते है । किन्तु संपूर्ण वाक्य सुनने के पश्चात् जो अर्थबोध होता है वह स्फोट की तरह अचानक फूट निकलता है, जो तार्किक प्रणाली के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। इसी प्रकार गणितीय संख्या के प्रसंग में यदि कोई प्रश्न करे कि ‘१’ संख्या के बाद ‘२’ संख्या क्यों आती है, दो और दो मिलकर चार क्यों होते है, ‘राम जाता है’ के बदले ‘राम जाती है’ इत्यादि प्रयोग क्यों नहीं होता है, तो इस ‘क्यों’ का उत्तर देना बेईमानी हो जायेगा । गणितशास्त्र और व्याकरण के ये सत्य स्वतः सिद्ध है, जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

गोडेल इस धारणा का खंडन करते है कि गणित एक संपूर्ण और संगतिपूर्ण व्यवस्था है, जिसमें विरोध नहीं होता है । उन्होंने कुछ ऐसे वाक्यों का उल्लेख किया, जिनका समाधान हमें तार्किक नियमों के द्वारा प्राप्त नहीं होता है— जैसे Liar’s paradox में, “यह वाक्य मिथ्या है” यदि इस वाक्य को सत्य मान लिया जाए तो यह मिथ्या प्रमाणित हो जायेगा और यदि इसे मिथ्या कहा जाए तो यह सत्य प्रमाणित हो जायेगा । वे कहते है कि इसके समाधान के लिए हमें इस वाक्य के बाहर जाकर देखना होगा, क्योंकि यह वाक्य self-referential है, यानी जो अपने बारे में कुछ कहता है ।

इसे स्पष्ट करने के लिए आधुनिक नाटकों का उदाहरण दिया जा सकता है, जहाँ किसी नाटक में कोई पात्र मंच से बाहर आकर दर्शकों से कुछ कहता है । वह जानता है कि ‘यह भी नाटक का ही अंश है’ । इसे हम Meta-fiction कहते है अर्थात नाटक के बारे में ही दर्शकों को कुछ बताना । नाटक का दर्शक, लेखक और चरित्र मिलकर नाटक की दीवार तोड़ देते है और उसकी व्याख्या में शरीक हो जाते है । अर्थात नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं करता है, बल्कि वह पाठक को निष्क्रिय दर्शक की अपेक्षा नाटक का अंशीदार बनाता है ।कई बार ‘इसके बाद क्या होगा’ पूछने की जगह पाठक पूछता है ‘ऐसा क्यों कहा गया ?’ यह जिज्ञासा साहित्य को भी समृद्ध करती है, क्योंकि हम सिर्फ देखते नहीं है, सवाल भी उठाते है । Meta fiction इस बात का स्वागत करता है कि पाठक रचना के बाहर जाकर सोच रहा है और उससे आत्मीयता स्थापित कर रहा है । कभी कभी हम ऐसे वाक्य प्रयोग करते है: “सभा में आपकी अनुपस्थिति उस दिन बहुत खल रही थी” तो इसका तात्पर्य होता है कि उस विशेष व्यक्ति की ‘अनुपस्थिति को उपस्थिति’ बना कर देखा जा रहा था । इसी प्रकार अक्सर हम किसी निकट आत्मीय या मित्र से संकोचवश कहते है “यह कहने में मुझे कुछ झिझक हो रही है, शायद आप इसे अन्यथा ले, फिर भी....” तो यह कथन उद्धृत वाक्य की तरफ निर्देश करता है ।

इसी तरह कानूनी प्रणालियों में भी गोडेल के तत्व’ की छाया देखी जाती है । कानून की स्वीकृतियों यथा—संविधान, दृष्टान्त, विधियों —के आधार पर न्याय विचार होता है । किन्तु कानून हर मानवीय अनुभव की बारीकियों को नहीं समेट सकता, जैसे नैतिकता, भावनात्मकता, ऐतिहासिकता इत्यादि । निर्णय नियमों के अनुकूल हो सकता है, परंतु हमें महसूस होता है कि न्याय की भावना का उल्लंघन हुआ है, सत्य सिर्फ औपचारिक रह जाता है । राजनीतिक विचारधाराएँ जब स्वतंत्रता, समानता, परंपरा, प्रगति इत्यादि आदर्श से टकराती हैं, तो राजनीतिक प्रणाली तनाव में आ जाती है, क्योंकि उसका हर पदक्षेप अपने भीतर अपनी अपूर्णता के बीज लिए होता है।

पर गोडेल के इस प्रमेय से हम निराश नहीं होते है, बल्कि समझदार होते जाते है कि हर प्रणाली—कानूनी, राजनीतिक, दार्शनिक—सिर्फ एक नक्शा है, न कि वास्तविक भूभाग । सत्य कोई किला नहीं है, जिसे जीता जाए, बल्कि एक क्षितिज है जिसकी ओर बढ़ा जाए । Gödel की व्याख्या हमें विरोधाभास से मुक्त करके एक कट्टर व्यवस्था से बाहर निकालती है । अपनी जड़ों में जाने का आह्वान करके सृजनशीलता की उड़ान देती है और इस तरह शायद हम अधिक मानवीय हो जाते हैं।

अन्त में, जिस तरह दर्पण हर उस वस्तु को प्रतिबिंबित करता है जो उसके सामने रखी जाती है, लेकिन दर्पण स्वयं को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता । आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है पर अपनी ही आँखों को नहीं देखा जा सकता है । वैसे ही कुछ सत्य तर्क के द्वारा नहीं जाने जा सकते है । जैसे हमारी शारीरिक संरचना में डीएनए के मॉलिक्यूल (DNA molecule) खुद ही स्वयं को कॉपी करना जानते है, वैसे ही गोडेल के कुछ सत्य स्वतः प्रमाणित होकर ही सत्य के आधार बनते है । इस तरह सत्य को गणित की अनिवार्यता में ढालने का सपना चूरचूर हो जाता है ।

**********

डॉ मधु कपूर कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दर्शनशास्त्र की प्रोफेसर रही हैं। दर्शनशास्त्र के अलावा साहित्य में उनकी विशेष रुचि रही है। उन्हीं के शब्दों में, "दार्शनिक उलझनों की गुत्थियों को साहित्य के रास्ते में तलाशती हूं।" डॉ कपूर ने हिंदी से बंगला में कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया है और कुछ कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। दर्शन पर उनके निबंधों का एक संग्रह Dice Doodle Droll Dance प्रकाशित हुआ है।