प्रेमचंद की कहानियाँ कालजयी क्यों हैं?

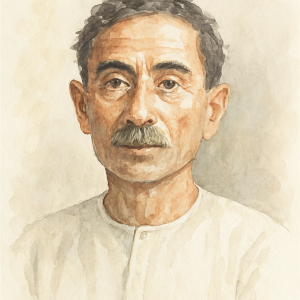

प्रेमचंद तारीखों के मोहताज नहीं है, ऐसा मानकर हम उनके जन्मदिवस (31 जुलाई) के लिए निर्धारित किया गया लेख आज भी निस्संकोच दे रहे हैं. अपने जन्म के लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद भी प्रेमचंद पढ़े जा रहे हैं और सिलेबस बदले जाने के किसी भी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि प्रेमचंद सिलेबस से बाहर कर दिए गए हों. हमारी वेब-पत्रिका के नियमित लेखक ओंकार केडिया प्रेमचंद के गंभीर अध्येता रहे हैं और उन्होंने प्रेमचंद पर साहित्यिक सभाओं में व्याख्यान भी दिए हैं. इसलिए हमने उन्हें अनुरोध किया कि वह हमें बताएं कि प्रेमचंद की कहानियां कालजयी क्यों हैं. प्रस्तुत हैं उनका यह लेख!

प्रेमचंद की कहानियाँ कालजयी क्यों हैं?

ओंकार केडिया

हिन्दी साहित्य का जिनको थोड़ा भी ज्ञान है, वे जानते हैं कि प्रेमचंद एक महान कहानीकार थे, पर इतना-भर कह देने से उनके साथ न्याय नहीं होता। यह जानना भी ज़रूरी है कि आख़िर उनकी कहानियों में ऐसी क्या ख़ास बात है, जो उन्हें इतना महान बनाती है। कहानियाँ तो बहुतों ने लिखी हैं और लिख रहे हैं, पर प्रेमचंद की कहानियाँ उनसे किस तरह अलग हैं।

प्रेमचंद ने अपने जीवन-काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखीं। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। इनमें बहुत सी कहानियाँ कालजयी हैं। कोई लेखक बहुत कुछ लिखता है, पर अपनी गिनी-चुनी रचनाओं के कारण ही जाना जाता है। बहुत अच्छा लिखना अगर आसान होता, तो शायद अच्छे लेखन का उतना महत्व और प्रभाव नहीं होता। जीवन का अनुभव, लिखते-वक़्त दिल और दिमाग़ की स्थिति, उस समय का माहौल- न जाने कितनी चीज़ें हैं, जो लेखन को प्रभावित करती हैं। इनके अलावा भी ऐसे बहुत से कारण होंगे, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते और शायद न ही कभी जान पाएंगे। लेखक ख़ुद भी नहीं बता सकता कि उसने कोई अच्छी रचना कैसे रच दी।

न जाने प्रेमचंद ने ‘कफ़न’, ‘पूस की रात’, ‘बूढ़ी काकी’, ‘ईदगाह’, ‘ठाकुर का कुआं’ ‘नमक का दारोगा’ और ‘बड़े भाई साहब’ जैसी कालजयी कहानियाँ कैसे लिख दीं। हम तो यही कह सकते हैं कि इतनी सारी कालजयी कहानियाँ लिख पाना किसी भी लेखक के लिए एक सपने जैसा है। वह भी तब, जब प्रेमचंद ने कहानियों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा। कई कालजयी उपन्यास लिखे। उम्र भी कोई ख़ास नहीं पाई- कुल जमा 56 साल।

प्रेमचंद की कहानियों में एक बात प्रथम दृष्टि में ही दिख जाती है। उनमें घटनाएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं । संवाद और चरित्र-चित्रण ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक मामूली से लगनेवाले मुद्दे पर वे बड़ी कहानियाँ लिखते हैं। उदाहरण के लिए ‘ईदगाह’ में कथानक का क्या महत्व है? एक अनाथ और ग़रीब बच्चा हामिद ईद के मेले में जाता है और जो थोड़े से पैसे उसे मिले हैं, उनसे अपने काम की कोई चीज़ नहीं ख़रीदकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा ख़रीद लेता है। बस इसी मामूली से मुद्दे पर एक कालजयी कहानी तैयार हो गई। ऐसा ही ‘पूस की रात’, ‘कफ़न’ और अन्य कहानियों के साथ हुआ है। ऐसी कहानियाँ लिखना बड़ा मुश्किल है, जिनमें घटनाएँ महत्वपूर्ण न हों। घटनाओं की कमी को शानदार चरित्र-चित्रण, संवाद, दृश्यों के जीवंत-वर्णन और केन्द्रीय तत्व के महत्व से पूरा करना पड़ता है। ऐसा न हो, तो पाठकों को बांधना और उनके दिलों को छूना संभव नहीं होता। प्रेमचंद ने यह काम बख़ूबी किया।

प्रेमचंद की कालजयी कहानियों में ग़रीब-शोषित आदमी को केंद्रीय स्थान मिला है। सामंतों, राजा-महाराजाओं आदि से अलग उन्होंने सामान्य आदमी की सुध ली। इन पात्रों के माध्यम से उन्होंने समाज की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। लोगों की सोई हुई संवेदना को जगाने की कोशिश की। समाज को बदलने और उसे न्याय-संगत बनाने का प्रयास किया। यही सच्चे साहित्य का उद्देश्य भी होना चाहिए। केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया साहित्य कितना ही अच्छा क्यों न लिखा गया हो, समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

प्रेमचंद की कहानियों में जाति-प्रथा के दुष्परिणाम, नारी का शोषण, किसानों की बदहाली, ग़रीबों की स्थिति और सत्ता के अन्याय जैसे मुद्दे बहुत ही प्रभावशाली तरीक़े से उठाए गए हैं। दबे- कुचले लोग उनकी कहानियों के मुख्य पात्र हैं। जैसे, पूस की रात का हल्कू, कफ़न का घीसू और माधव, ठाकुर का कुआं की गंगी। ये मुख्य-पात्र ज़रूर हैं, पर ऐसे नायक नहीं हैं, जिनका अनुकरण किया जाय। ये बस मुख्य पात्र हैं, जो सताए हुए हैं। हाँ, उनकी कहानियों में खलनायक ज़रूर हैं- जमींदार, गाँव का मुखिया, साहूकार वगैरह।

प्रेमचंद की कहानियों के केंद्र में ग़रीब-शोषित आदमी तो है, पर रोना-धोना और सेंटीमेंटलिटी नहीं हैं। इस तरह के विषयों पर लिखते समय आम तौर पर लेखक सेंटीमेंटलिटी का सहारा लेने के लोभ से बच नहीं पाते। शायद उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वह अपने पाठकों को अंदर तक छू पाएंगे और इस तरह अपने उद्देश्य को ज़्यादा प्रभावी तरीक़े से हासिल कर लेंगे। पर प्रेमचंद अपनी कहानियों में ख़ुद को इस लोभ से बचाए रखने में सफल हुए हैं। उनकी मार्मिक कहानियों में भी रुलाई नहीं फूटती। उदाहरण के लिए पूस की रात, कफ़न, ठाकुर का कुआं। यह उनकी कहानियों की दीर्घजीवी सफलता का एक कारण हो सकता है। ऐसा लगता है कि लेखक अपने पात्रों को बड़ी ईमानदारी से देख रहा है। उसकी मंशा पाठक को उकसाने की नहीं है। प्रेमचंद दबे-कुचले लोगों कि गरिमा अपनी कहानियों में बचाए रखते हैं। उन्हें बेचारा बनाकर पेश नहीं करते। पाठक को झकझोरते तो हैं, पर उसका दर्द बाहर नहीं निकलने देते। यह दर्द पाठक को बेचैन करता रहता है। उसे अंदर-ही-अंदर मथता रहता है।

प्रेमचंद के पात्रों के नाम भी उनकी कहानी-लेखन योजना का हिस्सा लगते हैं। ये नाम पात्रों की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर रखे गए हैं। प्रेमचंद जानते थे कि एक आदमी की सामाजिक और आर्थिक हैसियत से उसका नाम निर्धारित होता है। जैसे, ठाकुर का कुआं में गंगी और जोखू, पूस की रात में मुन्नी और हल्कू, कफ़न में बुधिया और घीसू। प्रेमचंद की कहानियों में हम यह भी देखते हैं कि ग़रीब और नीची जाति का हरीराम हरिया हो जाता है, हरकचंद हरकू हो जाता है। इन कहानियों को पढ़कर पता चलता है कि नाम भी चरित्र-चित्रण का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं।

प्रेमचंद की कहानियों की व्यापक ग्राह्यता के पीछे उनकी भाषा का भी बड़ा हाथ है। वह आम लोगों की भाषा है। उसमें साहित्यिक चकाचौंध और अलंकरण का प्रयास नहीं है। एक साधारण पढ़ा- लिखा आदमी भी उनकी कहानियों की भाषा और उनका अर्थ समझ सकता है। कहानियों में मुहावरों का भरपूर प्रयोग है। मुहावरे गढ़ते भी आम लोग हैं और उनका प्रयोग भी आम लोग करते हैं। जो आदमी उर्दू, फ़ारसी, हिन्दी और अंग्रेज़ी का इतना अच्छा जानकार हो, उसके लिए इस तरह की भाषा सीखना और उसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। शायद प्रेमचंद के सादगीपूर्ण जीवन और आम लोगों के साथ उनके घुल-मिल जाने की प्रवृति ने इसे संभव बनाया हो।

प्रेमचंद की कहानियों की एक ख़ास बात उनके पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। मानव-मन की उन्हें जैसी समझ है, किसी बड़े मनोवैज्ञानिक को भी होना मुश्किल है । कफ़न कहानी इसका बड़ा उदाहरण है। कफ़न के लिए मिले पैसों से कफ़न ख़रीदना है या नहीं- इस कशमकश का कहानी में शानदार वर्णन है। कफ़न नहीं ख़रीदने का निर्णय और पैसों को खाने-पीने में उड़ा देने को सही ठहराने की प्रक्रिया ग़ज़ब की है। इसी तरह ‘ईदगाह’ में बाल-मन का बड़ा ही सुंदर विश्लेषण देखने को मिलता है। 4-5 साल के बच्चों का ऐसा चित्रण किया गया है कि यह कहानी कभी पुरानी नहीं होगी। मिठाई, खिलौनों वगैरह को देखकर कैसे हामिद का दिल ललचता है, शहर की इमारतों को देखकर बच्चे क्या सोचते हैं, चिमटे और खिलौनों की श्रेष्ठता को लेकर बच्चों का वाद-विवाद -सब कुछ बहुत विश्वसनीय है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार बनारसीदास चतुर्वेदी ने कहा है कि ‘प्रेमचंदजी का युक्त प्रांतीय ग्राम्य-जीवन का अध्ययन अत्यंत गंभीर है, और ग्रामवासियों के मनोभावों का विश्लेषण इतने ऊँचे दर्जे का है कि इस विषय में अन्य भाषाओं के अच्छे-से-अच्छे लेखक उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं।’

मुझे लगता है कि अगर प्रेमचंद चाहते तो बहुत अच्छे व्यंग्यकर होते। उनका विनोदी पक्ष उनकी बहुत सी कहानियों में झलकता है। हास्य-व्यंग्य के माध्यम से वे बड़ी-से-बड़ी बात बहुत हल्के-फुल्के ढंग से कह जाते हैं। उदाहरण के लिए ‘बड़े भाई साहब’ का यह हिस्सा देखिए, जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि ऊंची कक्षा की पढ़ाई कितनी कठिन है। इसमें विनोद तो है ही, शिक्षा-व्यवस्था पर करारा व्यंग्य भी है।

‘इन परीक्षकों को क्या परवाह! ये तो वही देखते है, जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर-अक्षर रट डालें। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोडा है। कह दिया-‘समय की पाबंदी’ पर एक निबन्ध लिखो, जो चार पन्नों से कम न हो…जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे चार पन्ने में लिखने की ज़रूरत… यह तो समय की किफ़ायत नही, बल्कि उसका दुरूपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं, आदमी को जो कुछ कहना हो, चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको चार पन्ने रंगने पडेंगे, चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फ़ुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है, संक्षेप में लिखो। समय की पाबन्दी पर संक्षेप में एक निबन्ध लिखो, जो चार पन्नों से कम न हो। ठीक! संक्षेप में चार पन्ने हुए, नही शायद सौ-दो सौ पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे-धीरे भी। है उल्टी बात या नही? बालक भी इतनी-सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं।’

महिलाओं के प्रति सम्मान उनकी बहुत सी कहानियों में झलकता है। उनकी महिला-पात्र दबी-कुचली होते हुए भी साहसी हैं। जैसे, पूस की रात की मुन्नी, ठाकुर का कुआं की गंगी। अन्याय सहना उनकी मजबूरी हो सकती है, पर वे गूंगी और बेचारी नहीं हैं। अपनी बात कहना जानती हैं और कहती भी हैं। महिलाओं को इस तरह से चित्रित करना उस ज़माने में बड़े साहस का काम था, जब महिलाओं को पाँवों की जूती समझा जाता था।

एक कहानी का अंत कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उस कहानी का प्रभाव तय होता है। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों का अंत बहुत अच्छा है। उदाहरण के लिए ‘पूस की रात’ का अंत देखिए, जब हल्कू का खेत नील गाएँ चर जाती हैं और उसकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर देती हैं।

'दोनों खेत की दशा देख रहे थें । मुन्नी के मुख पर उदासी छायी थी, पर हल्कू प्रसन्न था । मुन्नी ने चिंतित होकर कहा-अब मजूरी करके मालगुज़ारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा-रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।'

एक अच्छी कहानी वही होती है जो लंबे समय तक जीवित रहे और एक बड़े वर्ग को पसंद हो। प्रेमचंद की कहानियाँ इस कसौटी पर खरी उतरती हैं। वे पूरे समाज के लेखक हैं। जवान, बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, हिन्दू, मुसलमान सभी उन्हें पढ़ते हैं। उनकी रचनाओं पर बने सीरियल, टेली-फ़िल्म, वृत्त-चित्र आदि से पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई । शायद इतना बड़ा पाठक-समूह हिन्दी के किसी लेखक का कभी नहीं रहा। प्रेमचंद के समय की परिस्थितियां अब बहुत बदल गई हैं, पर मानवीय संवेदनाएं वही हैं। इसलिए वे आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी रहेंगे।

*************

ओंकार केडिया पूर्व सिविल सेवा अधिकारी हैं। भारत सरकार में उच्च पदों पर पदासीन रहने के बाद वह हाल तक असम रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल के सदस्य रहे हैं और आजकल गुवाहाटी में रह रहे हैं। इनका कविता संग्रह इंद्रधनुष काफी चर्चित हुआ। अंग्रेजी में इनकी कविताओं का पहला संग्रह Daddy भी काफी चर्चित रहा। पिछले दिनों वृद्धावस्था पर इनकी 51 कविताओं का संग्रह 'बूढ़ा पेड़' हाल ही में प्रकाशित हुआ है और अमेज़न पर उपलब्ध है.